1年前にやんごとなき理由から購入して、たった2ヶ月で型落ちになってしまった不憫なMac mini(M2 PRO)君。

かなりげんなりした出来事でしたがパフォーマンスは十分だし、普段遣いではM4と大きく変わるものでもないだろうということで1年使ってきました。

ただ1点、どうしようもない問題をずっと抱えてきました。

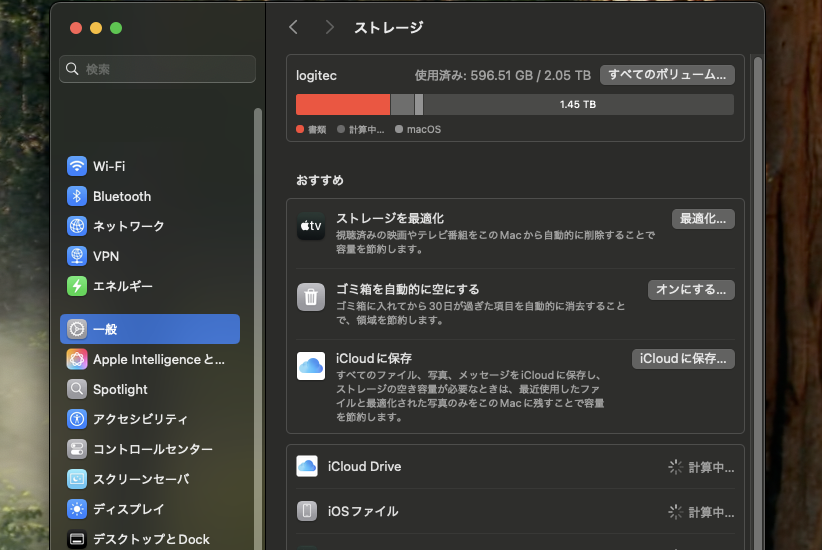

それはストレージ少ない問題です。

それまで使ってきた(今もサブ機で現役)のMacbookPro(M1)はCTOでストレージ1TBなのですが、Mac miniは急遽吊るしを購入したため512GBと半分の容量に…

一般的な用途ならばまぁ問題ないんですが、仕事柄アプリやらフォントやらを入れるとあっという間に埋まってしまいます。

常にストレージ容量が95%くらい埋まった状態で、こまめにゴミ箱を消したり定期的にダウンロードファイルをサイズの大きい順から消したりと、容量と格闘する日々でした。

じわじわと目減りする残量を見てもう無理だろうとなり外付けSSDのブートについて調べてみると、Mac mini M4ショックの影響か色々情報が見つかります。

そんな情報に後押しされ、自分も今回起動ストレージの外部SSD化をすることにしました。

結論から言うともう最高オブ最高!

早く、なんなら買ってすぐやっておけばよかったと後悔しました。

自分のようなMacのストレージ難民の方々の後押しができるよう、購入した製品と環境再構築までの過程をレビューしたいと思います。

目次

購入した製品

まず外部SSD起動にあたって以下のものが必要です。

・M.2対応SSDケース

・M.2 SSD

シンプルに外付けポータブルSSDでもできるとは思いますが、速度が違うのと価格もそんなに変わらない(2TBならむしろ安くなる)ので別に揃えたほうが良いでしょう。

今回用意したのはこの2つ。

合計で2万5000円程度でした。

2TBのSSD増設も安くなりましたね。

SSDケース

まずケースはLogitecのトンネリング対応のM.2SSDケースです。

調べたところ今はこれが定番のようです。

アマゾンで購入時の価格は8,980円。

ちょっと前まで1万円くらいでしたが最近少し値下がりしたようです。

ケース選びでは「トンネリング対応」というのが重要で、Thunderboltポートに接続することでNVMExpress(PCI-Express)デバイスとして認識されます。

そのため内部接続と同等の転送速度で扱える、という訳です。

付属品はUSB C to Cケーブル(30cm)と放熱シート2枚、ドライバーと予備のネジ・ロックノブ。

全て揃っているので他に用意するものはありません。

SSD(M.2 NVMes接続)

肝心のSSDですがM.2のGen4ならお好みのメーカーで良いと思います。

自分はAcerのSSDを購入しました。

こちらもアマゾンで購入時はセール価格は15,291円。

1TBで1万を切るものも出てきましたが、2TBも随分安くなったものです。

選定理由はAcerのブランドと2TBでそこそこ安かったから。

他にも知らないメーカーで安いものもあったのですが、メインストレージとして使うのでやはり安心感は欲しいところです。

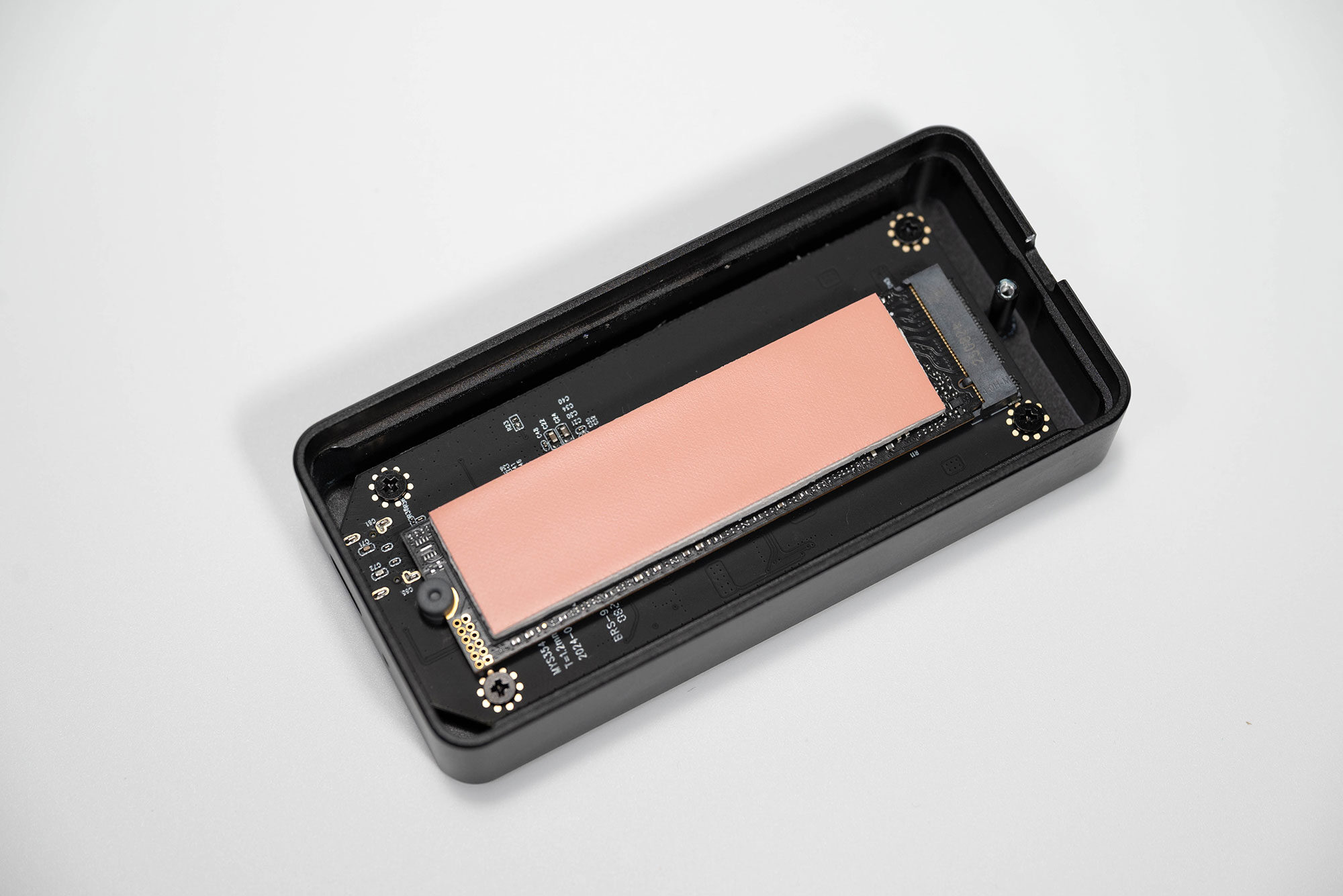

ケースへSSDを取り付け

取り付けと言ってもパカッと開けてSSDを刺す。

自作初心者でも静電気さえ気をつけていればどうということはない作業です。

裏蓋のネジを外すと開くので、SSDを端子側から差し込んでゴムストッパーで固定。

あとは両面に同梱の放熱シートを貼って閉じるだけです。

SSDの差し込みは上向きに傾けて差し込んだ後にゆっくり降ろしてきて固定する感じです。

自作PCをやっていたりノートPCにメモリ増設したことがある方ならこの感覚がわかると思うんですが、初めての方はちょっと戸惑うかもしれません。

そんな方に丁度よい図解をされている記事があったので参考にしてみてください。

Mac mini M4を外付けSSDで起動する話(後編)

この工程で注意点、というほどでもないですが2点ほど。

ケースを最初に開けるときクリアランスがしっかりしているのか指では開けられなかったのでマイナスドライバーでこじって開けました。

あと購入したSSDに最初からシートが貼ってある場合同梱のシートを貼ると蓋が閉まらないと思うので、剥がしてケース付属の放熱シートを貼りましょう。

MacへSSDの取り付け

SSDの接続からインストールまでapple公式に説明ページがあるので、ここからは合わせて参照してみてください。

外付けのストレージデバイスにmacOSをインストールし、起動ディスクとして使用する(Apple)

基本的にこの公式で書かれている手順で進めればOKです。

外部ストレージ起動なんてイレギュラーな雰囲気の運用なのに公式でちゃんと解説ページがあるのがちょっと意外ですね。

USBケーブルはDFUポート以外に挿す

Mac本体への取り付けについてですが、M1以降のAppleシリコン搭載機にはメンテナンス用の「DFUポート」なるものがあり、OSのインストール時にはそれ以外のポートに挿す必要があるようです。

公式にDFUポートの探し方も書かれています。

MacのDFUポートの見分け方(Apple)

製品と年代ごとに違うようなのでチェックしてみてください。

APFSフォーマットで初期化する

OSをインストールするにあたってSSDを初期化します。

「ディスクユーティリティ」で「消去」。APFSフォーマットに変更します。

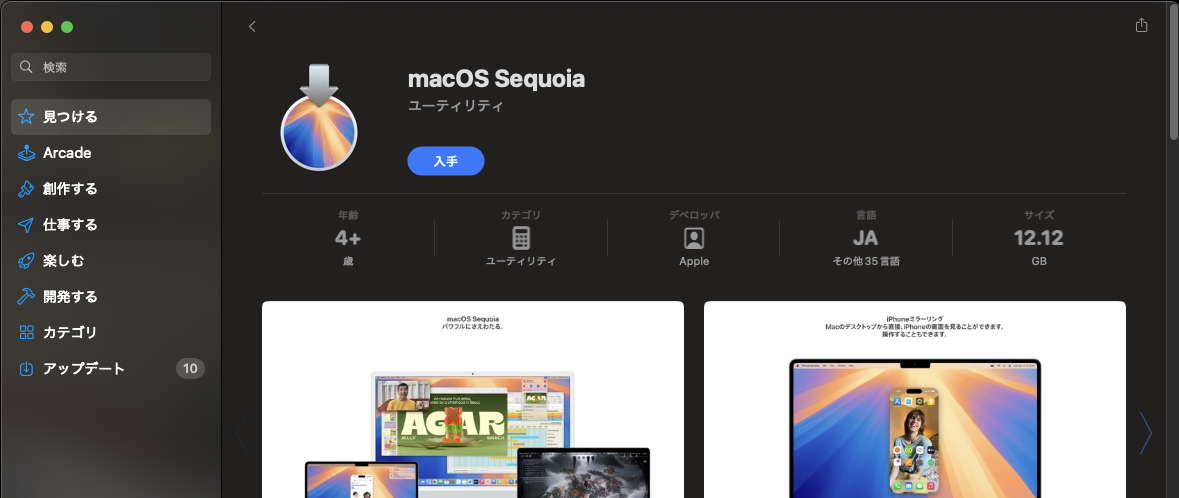

OSのインストール

外部SSDへのOSのインストールは公式のインストーラーを使用します。

公式ページにバージョン毎にインストーラーのリンクがあるので、リンクからapp Store経由でダウンロードします。

macOS をダウンロードしてインストールする方法(apple)

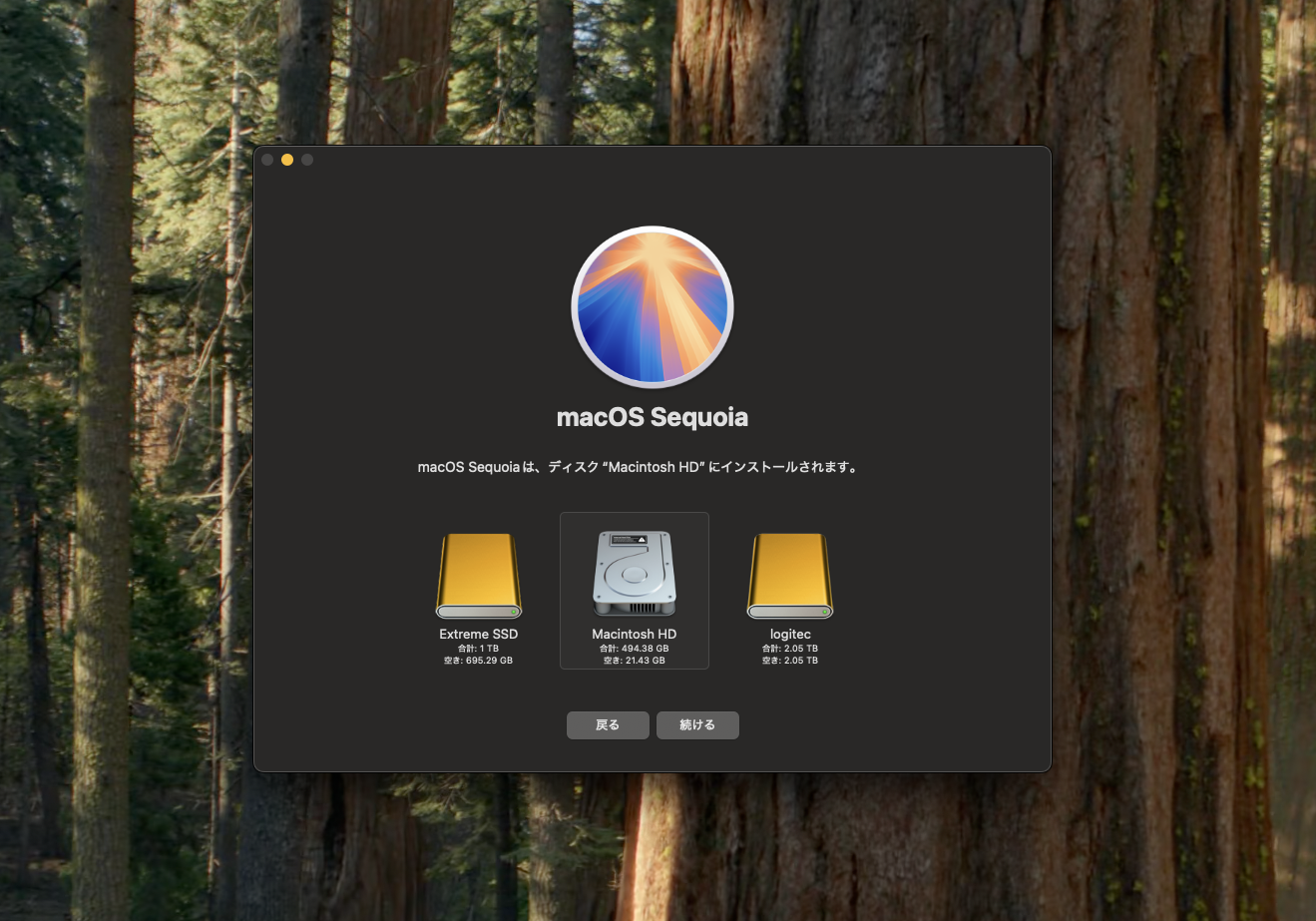

インストーラーを実行すると購入時と同じようにOSインストールが開始されます。

インストール先のディスクを聞かれるので外部SSDを選択。インストールが完了すると外部SSDがプライマリになり再起動されて完了です。

以外にあっさり終わりますので特に迷うこともないでしょう。

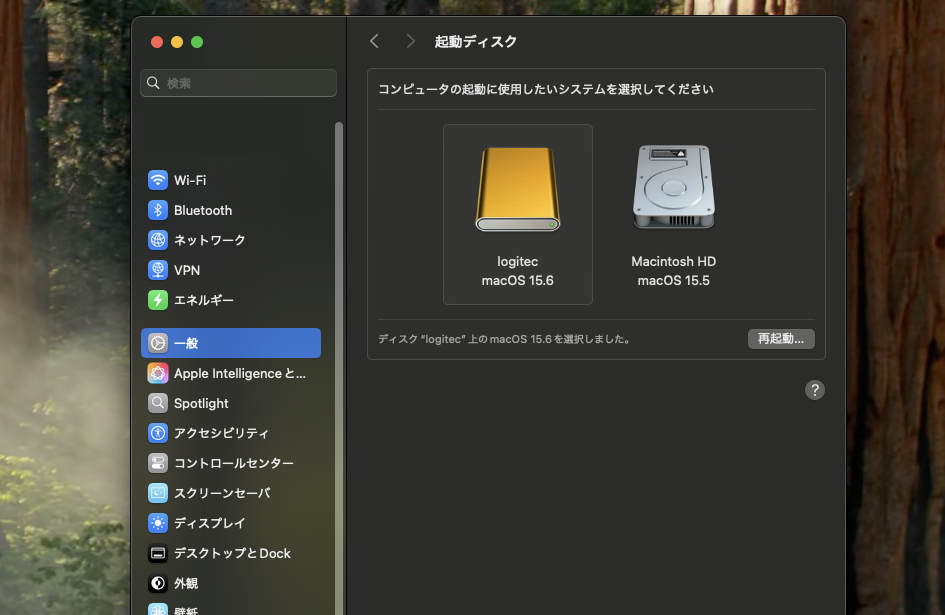

なお最初の環境はそのまま内部SSDに残りデュアルブートの状態になるので、システム設定からブートドライブの変更が可能です。

また内蔵SSDは「Machintosh HD」としてマウントされるので、単純なデータ移動ならば移行アシスタントは不要。外部SSDにインストール後、ファインダーからデータを持ってこれます。

但し読み込み限定になるので内蔵SSDをストレージとして使いたい場合は初期化が必要になります。

移行アシスタントについて

OSインストールの進行で環境移行することも可能ですが、インストール後にアプリの「移行アシスタント」で作業しても問題ないです。

本体から本体ならば事前にTime Machineでバックアップが必要です。

高速ストレージ間の読み込みならば時間的にも問題ないでしょう。

問題なのは別のMacからの移行。

Wifiまたはケーブル接続で移行することになるのですがこれがちょっと厄介です。

今回自分はMacbookの環境を引き継いだのですが、最初wifi接続で実行したんですがこれが全然進まない…

というのもwifiかケーブルかでスピードが全然違うんです!

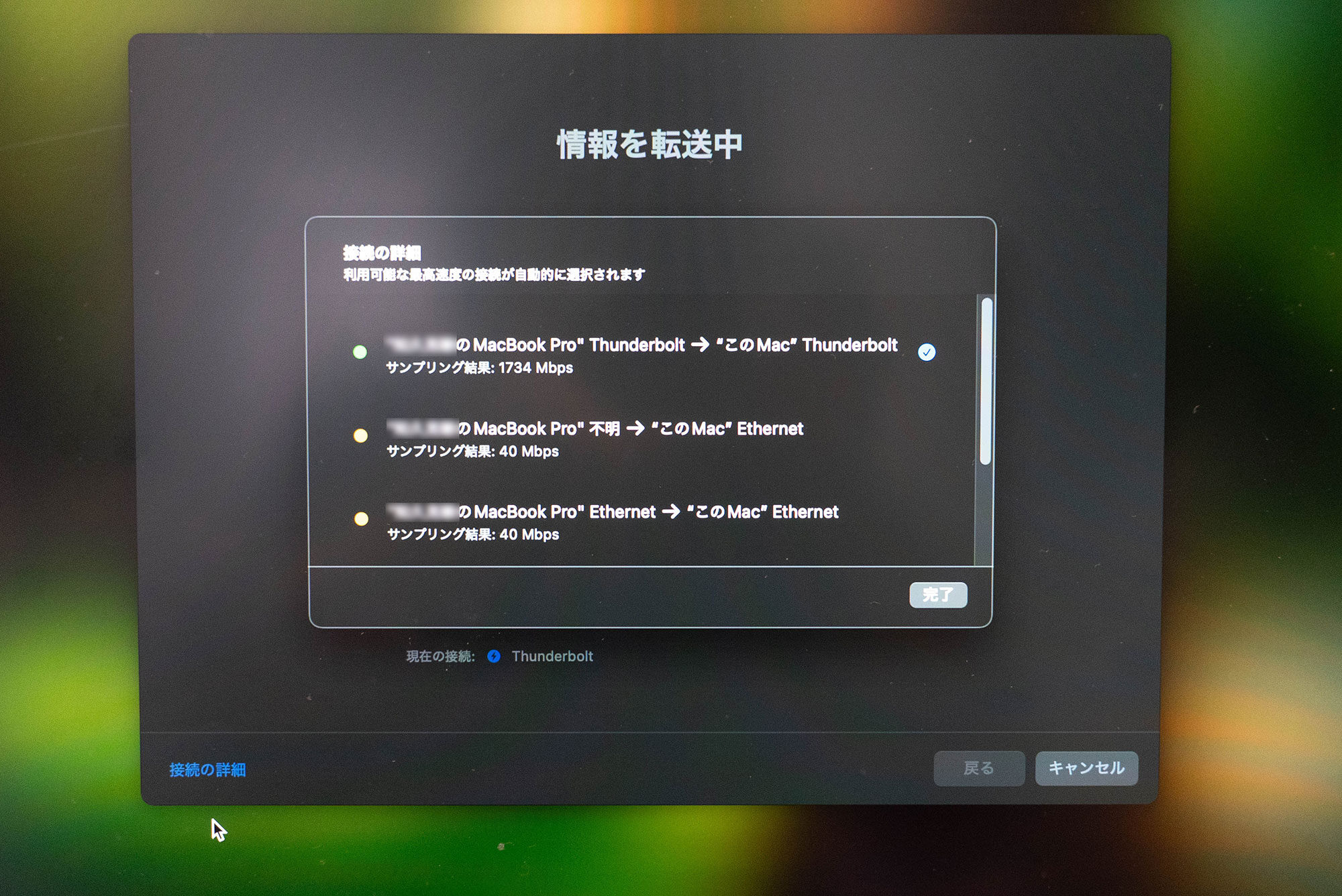

wifiが40Mbpsなのに対してThunderbolt接続だと1734Mbps。有線接続のほうが約43倍です!

今回1TB(使用量700GB程度)からの環境だったのですが、wifi接続だと移行元のディスクチェックが3時間経っても終わらなかったので中断。ケーブル接続に替えたら3時間程度で移行が完了しました。

Wifiで実行していたら速度差から理論値だと120時間かかかる計算ですね…そんなにかからなくとも1日で終わるかな?という速度です。

趣味で使っているPCで時間を気にしないなら良いですが、移行作業で日をまたぐというのはちょっと現実的ではない気がします。

あとはクリーンインストールから改めて環境を作っていくか…素直にケーブルを用意するのをオススメします。

ちなみにThunderboltケーブルを持っていないので、モニターに付属していたモニター出力と90w電力を供給できるUSB-Cケーブルで接続しました。

4K画像出力できるケーブルだったのでサンダーボルト規格だったのかな?購入すると結構高いのでラッキーでした。

速度比較

最後に速度比較です。

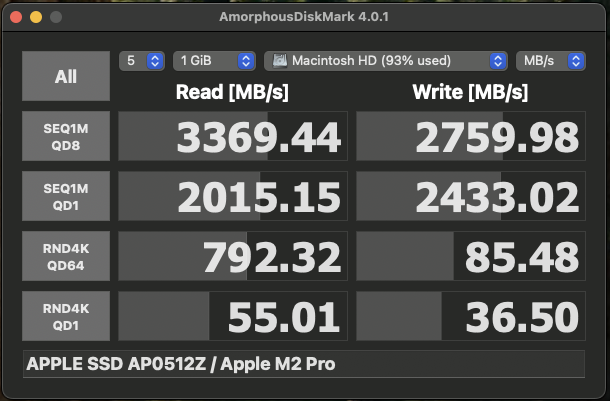

内蔵SSD(512GB)

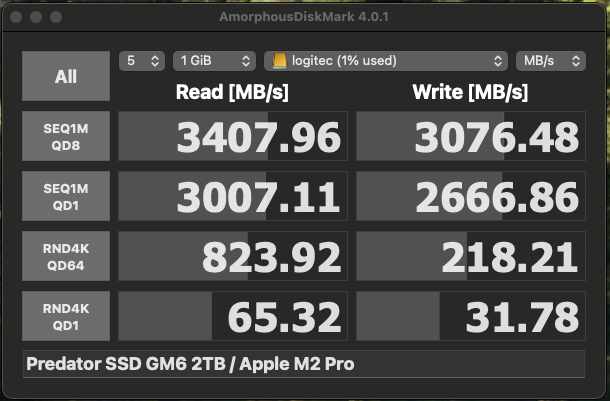

外部SSD(PCI-E接続:Acer Predator M.2 SSD 2TB)

外部接続だと遅くなるかなぁと思っていたのですがむしろちょっと速い!

ハードウェアの違いもそうですが容量の差が結果に影響していそうです。

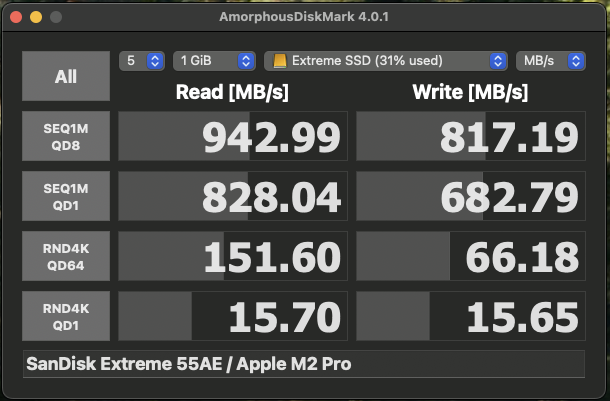

ついでにUSB-C接続のSSDも計測してみました。

外部SSD(USB-C接続:SanDisk クストリームポータブルSSD V2 1TB)

全然違いますね。

トンネリング最高!

まとめ:Macの外部SSD起動は最高すぎた

ということでストレージ残量に悩む日々から開放されました。

いや本当に嬉しいです!

カメラとかレンズとかアホみたいに買っていたりしていますが、ここ数年で一番満足度の高い買い物だったかも知れません。

やっぱり普段遣いしている道具のアップデートというのはQOL爆上がりです!

M2 mac miniは基盤直付けなので論外ですが、最近はM4 Mac miniの交換用内部SSDなんかも売っている様子。

ただ少々高いのと自己責任での分解というリスクもあるし、何より公式で動作を前提としているので安心感が違います。

外付けSSD起動は簡単に容量アップできてアクセスも速いのでかなりオススメです!

あとは面白そうな使い方としてMacBookのデュアルブート化。

必要なデータを内部SSDに共有しておけば、容量が必要な室内(会社内)作業の時は外部SSDで、打ち合わせなどで外に持ち出す際は内部ストレージと環境を使い分けるというのも良いかと。

作業環境と持ち出し環境を切り分けて、紛失したら困るデータは屋内に置いておくという運用も良いかも知れません。

いずれにしてもCTOで容量アップはコスパが悪いので、外部SSDでブートするのはとても有用な方法だと思います。

今後Macを買い替える時はストレージは最小で購入しても良いかな。

ということでMacの外付けSSD起動、オススメですよ!

コメントを残す