以前ソニーのキット標準ズームレンズ「FE28-60mm F4-5.6」をレビューしました。

コンパクトで軽量、しかも中古ではキットバラしが多数流通しているため20,000〜30,000円と非常に安価、そのうえチープな外観ながらよく写ると、個人的にとても満足感の高いレンズだという評価です。

ただ比較対象がF4通しなど10万前後のグレードということもあり、果たしてこのキットレンズの実力はどの位置にあるのだろう?という探究心がムクムクと立ち上がってきました。

絶対的な指標とすべきは大三元、つまりソニーのラインアップではフラッグシップレンズであるFE24-70mm F2.8 GM IIです。

市場価格でおおよそ5倍、中古価格では約10倍の価格差の2本でクオリティにどれだけの影響がでるのか…そんなことを考えると気になって夜しか眠れなくなります。

あと気になるのは現在所持しているソニー機がZV-E1しかないこと。

果たして1200万画素モデルでGM2のスペックを測ることができるのか?

あと高画素機ではそれなりのグレードのレンズでないとボディに負ける、という話は本当なのか?

そうなると高画素機もあったほうが良いのではないか…これは困りました。

そして困った挙げ句、どちらも購入してみました。

じゃーん。

破産寸前です!

中古で揃えたとは言え総額50万ですからおそろしい…

とうことで大枚はたいて自己満足な無駄な検証する準備が整いました。

今回このボディ2種とレンズ2種の組み合わせで、果たしてレンズと画素数によってどこまで画作りが違うのか、を検証していきます。

目次

検証前提

撮影対象

自分が想定している用途は以下のとおりです。

・旅スナップ(主に風景撮影)

・近接撮影(主にバイク)

・物撮り(商品写真、趣味のプラモデル撮影等)

その上で今回は風景撮影のテストになるので基本的にF8前後に絞り込んでの撮影比較テストになります。

検証機材

改めて、検証機材は以下のボディ・レンズの組み合わせで行います。

ボディ

・SONY ZV-E1(1200万画素)

・SONY α7CR(6100万画素)

レンズ

・SONY FE 28-60mm F4-5.6(中古相場:約3万円)

・SONY FE 24-70mm F2.8 GM II(中古相場:約24万円)

これらをボディ・レンズ交互に計4通りの組み合わせでテストします。

尚写真はrawデータをlightroomで現像、露出の微調整をかけています。

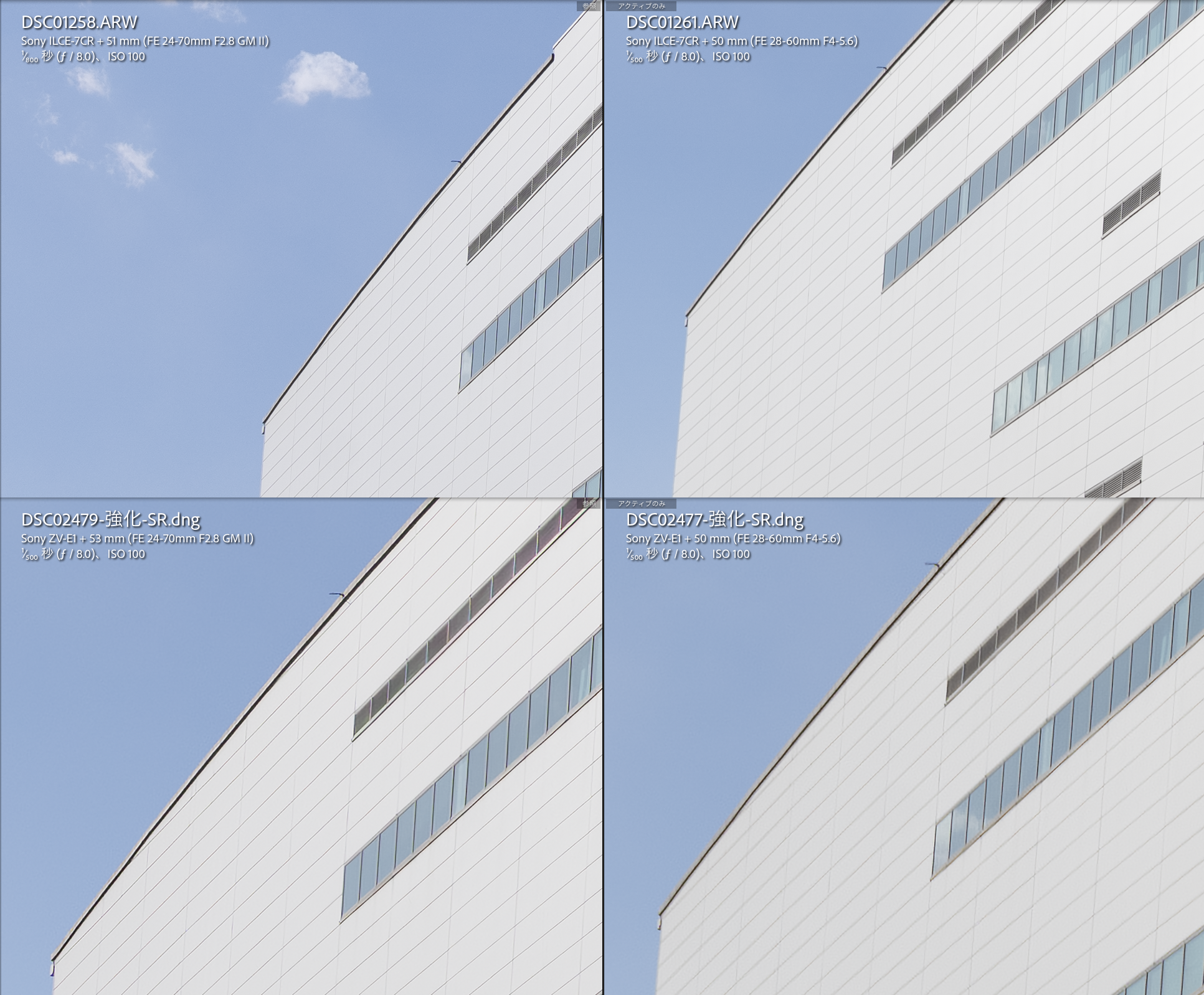

写真比較(風景1)

価格差のあるレンズでは高周波の描写に差が出やすいと考え、細いラインのある被写体を選びました。

また縮小では全く差が分からないので、多少圧縮していますがクリックで拡大します。(それでもわからないかも知れませんが…)

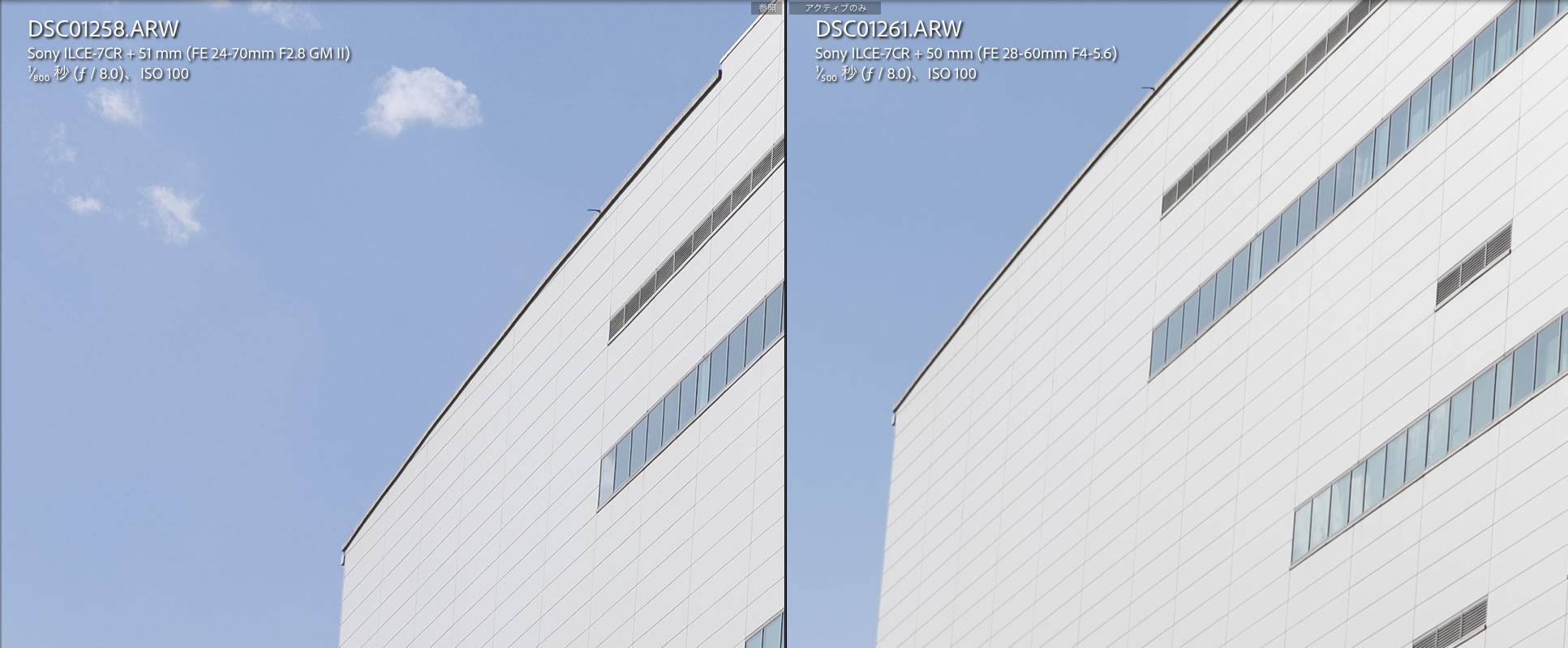

SONY α7CR(6100万画素)

まず高画素機のα7CRでの比較です。

FE24-70mm F2.8 GM2

FE28-60mm F4-5.6

さすが6100万画素機だけあり細かい描写です。やはり高画素と遠景は相性が良く、特にこういった被写体だと縮小写真でもその緻密さが伝わってきます。

どちらのレンズも建造物のパネルラインが1ピクセルに迫る細さで描画されているのは見事。

ただ等倍表示するとレンズの差が少し見えてきます。

まず画面隅の描写。

画面右側、建造物のパースが落ちていく先のパネルラインが24-70mmでは綺麗な線を維持していますが、28-60mmでは徐々に甘くなっていくのが確認できます。

次に排気口のフィンの部分も同様に20-60mmではパースの先のほうでは潰れてしまいます。

やはり高周波の描写で破綻しないのは高級レンズだけのことはありますね。

ただ気になったのはそれくらいで、価格差5倍10倍の差を感じられるか…というとこの結果については正直ないですね。

さすが大三元!というより3万円のキットレンズなのに大三元ここまで肉薄するのか、というのが感想です。

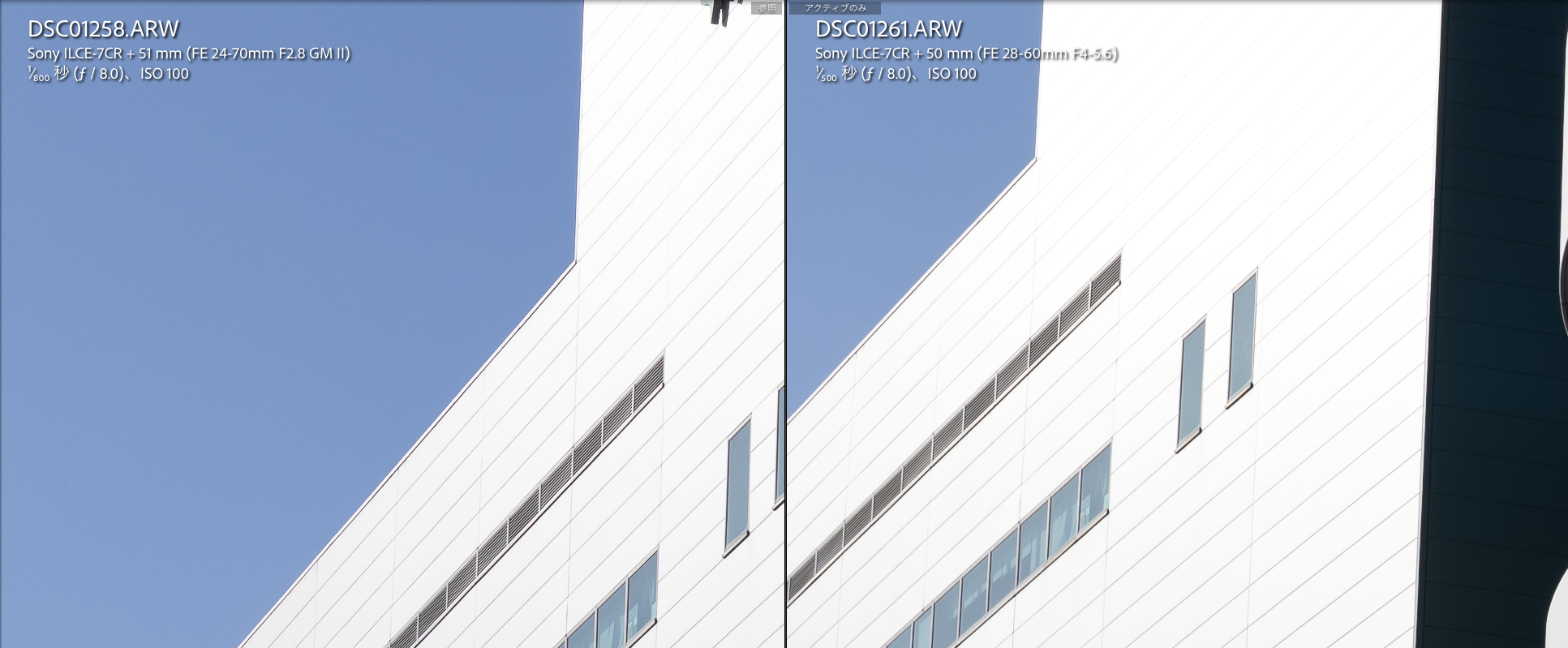

SONY ZV-E1(1200万画素)

次にZV-E1での確認です。

1200万画素だと等倍では違いが尚更分かりにくいので、lightroomの「スーパー解像度」を使用した画像の等倍で確認します。

意外だったのが、24-70mmと28-60mmの差がα7CRより顕著に出たことです。

パネルラインの線の描写が明らかに違っていて、24-70mm F2.8 GM2では高画素機と比べて若干線が太いものの綺麗に書かれていますが、28-60mm F4-5.6では滲んでいます。

高画素機ほどレンズに左右される、というイメージがあったのでこれは驚きですね。

アップスケーリング処理を挟んでるので単純な比較はできませんが、それでもパネルラインが破綻しないのは24-70mmの元データの素性が良いという証左にはなるとは思います。

次にα7CRでも確認した排気口のフィン。

ここでも意外な発見がありました。

どちらも低画素機なので細いラインが潰れてしまうのは仕方のないことなのですが、24-70mmではモアレとシャギーが発生しています。

これはスーパー解像度前の元データのほうが顕著で、等倍で見ると縞模様になってしまっています。

一方28-60mmのほうはベタッと潰れて解像はしていませんがモアレは発生していません。

これはZV-E1の問題なのか低画素機の問題なのか、今の手持ちの機材と自分の知識ではちょっと切り分けが難しいですね…

ただシグマのartなどピーキーなレンズとの組み合わせでも時々モアレを確認しているので、高解像レンズと画素数になんらかの関係があるのではないかと考えています。

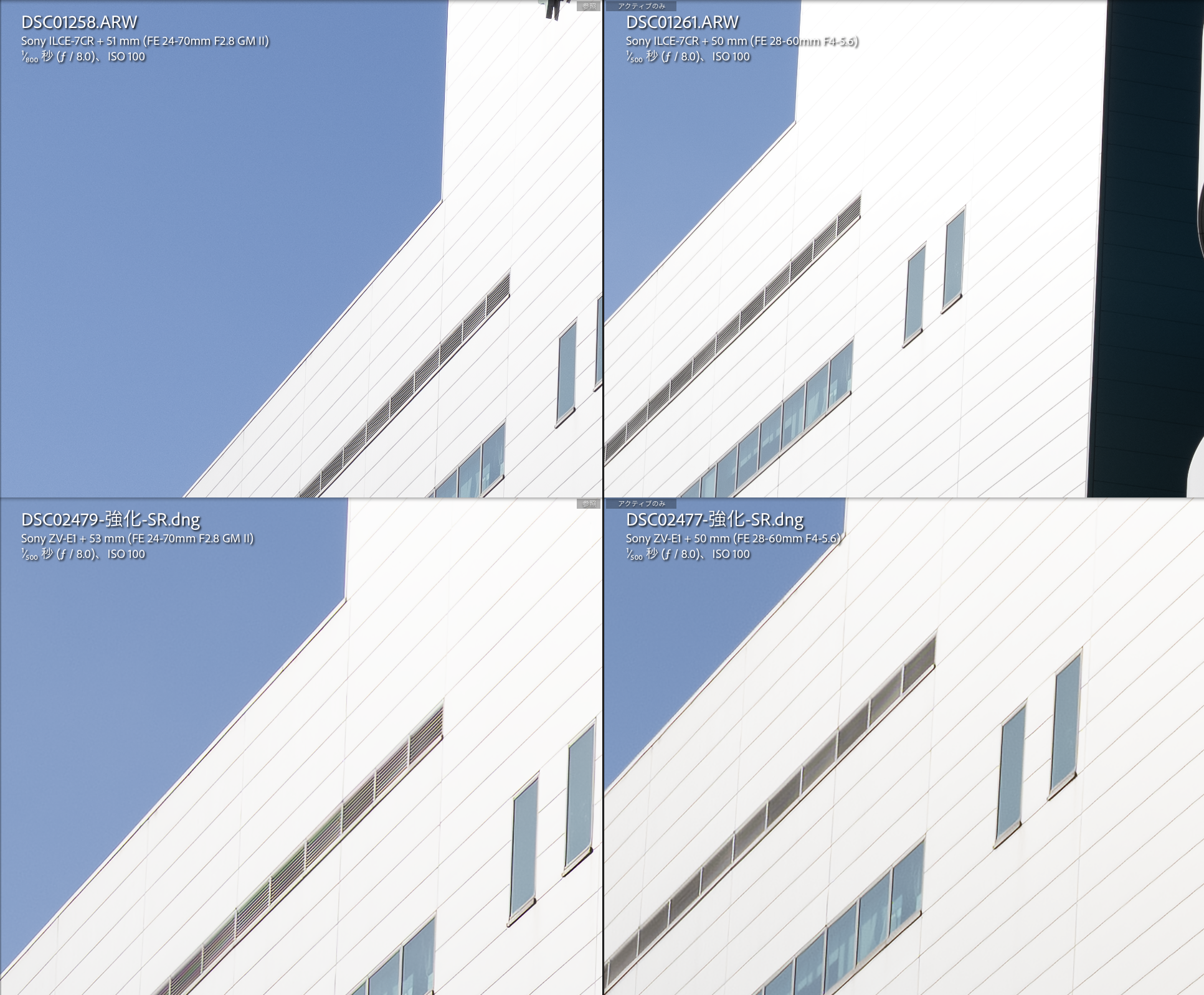

組み合わせ比較

では4通りの組み合わせで気になった箇所の比較です。

まず結果が一番良いのは当然ながらα7CR+24-70mmであることは確かなのですが、α7CR+28-60mmの組み合わせとはほぼ僅差。ねちっこくあらを探さないと分からないくらいの差です。

あとスーパー解像度をかけたZV-E1+24-70mmもモアレ・シャギーはあれど高画素機にかなり肉薄しています。

ZV-E1+28-60mmの組み合わせはWEB上やフルHD程度のモニターで普通に鑑賞するには他の組み合わせと差異は感じませんが、等倍鑑賞すると解像足りないなーという感じに。お手頃価格で十分写ってくれるレンズだと思うんですが、看板レンズと比較されればやっぱりこうなりますよね。

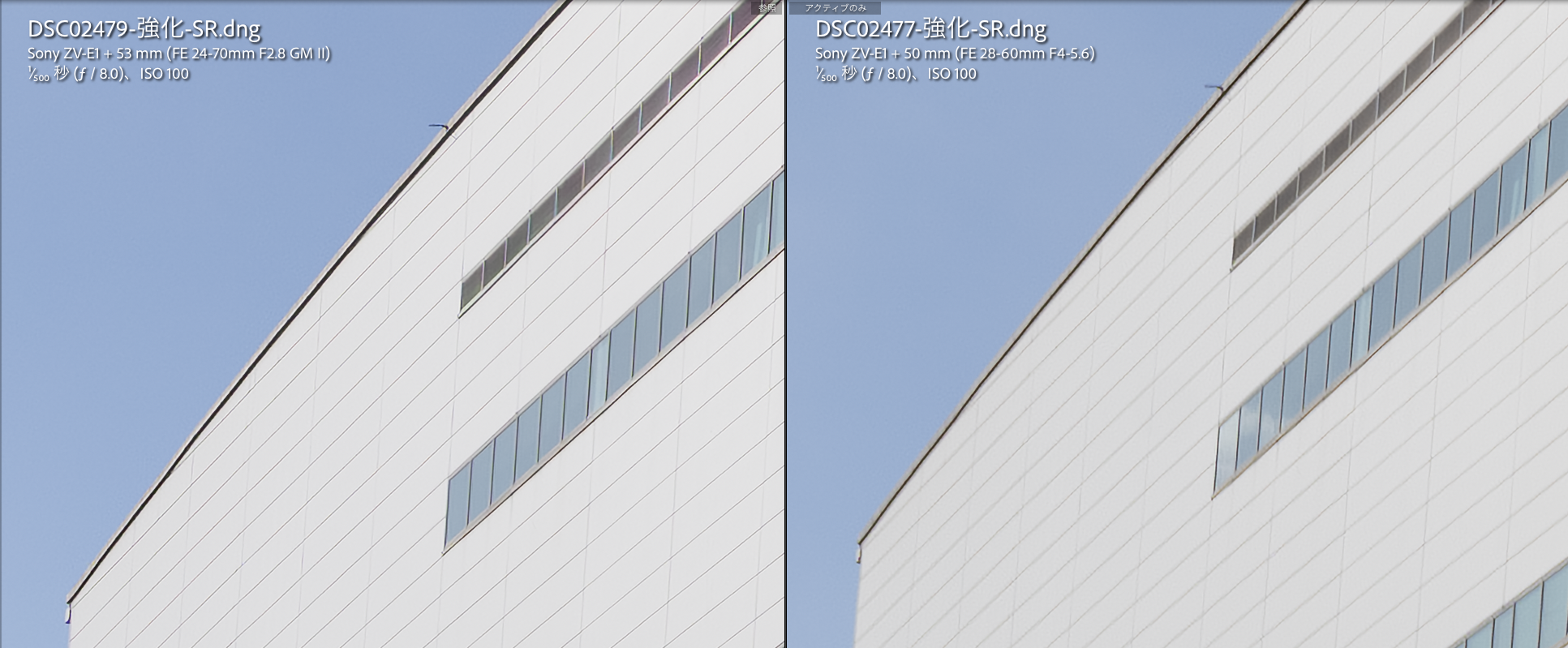

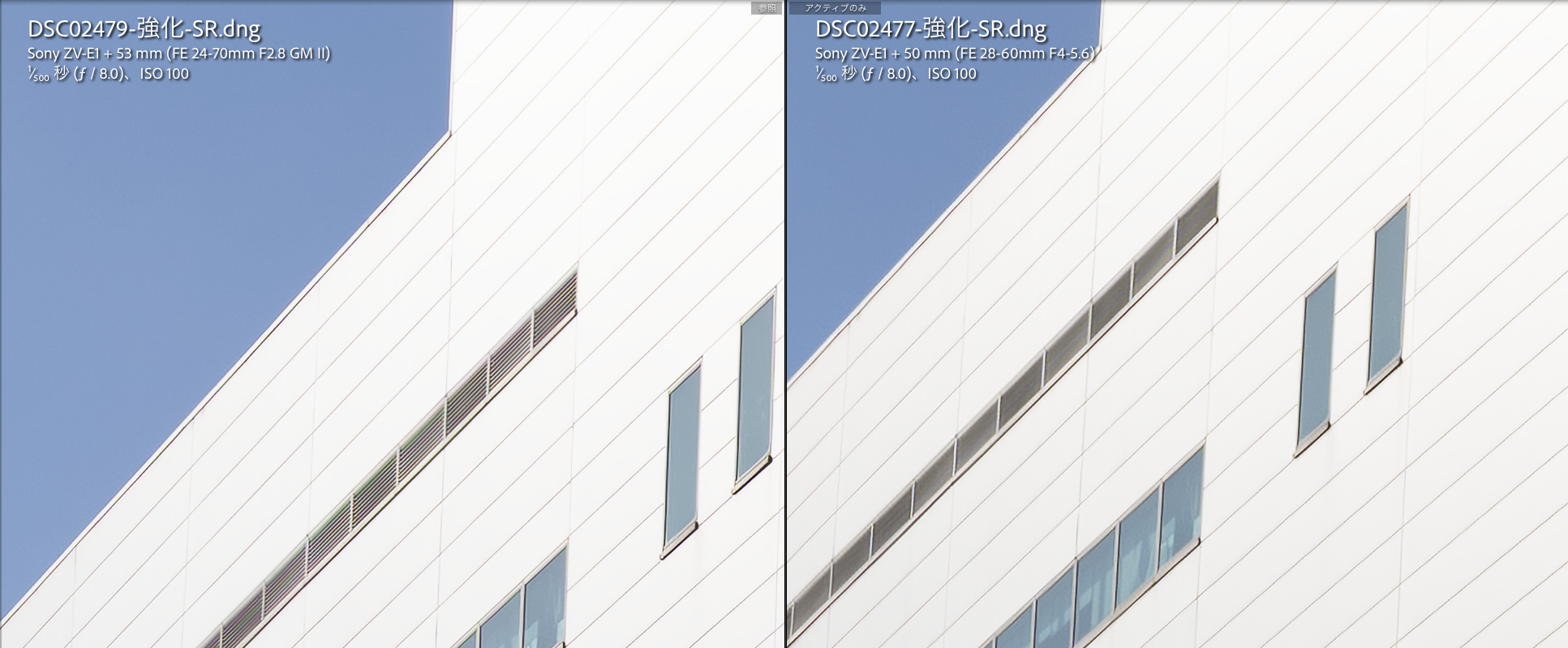

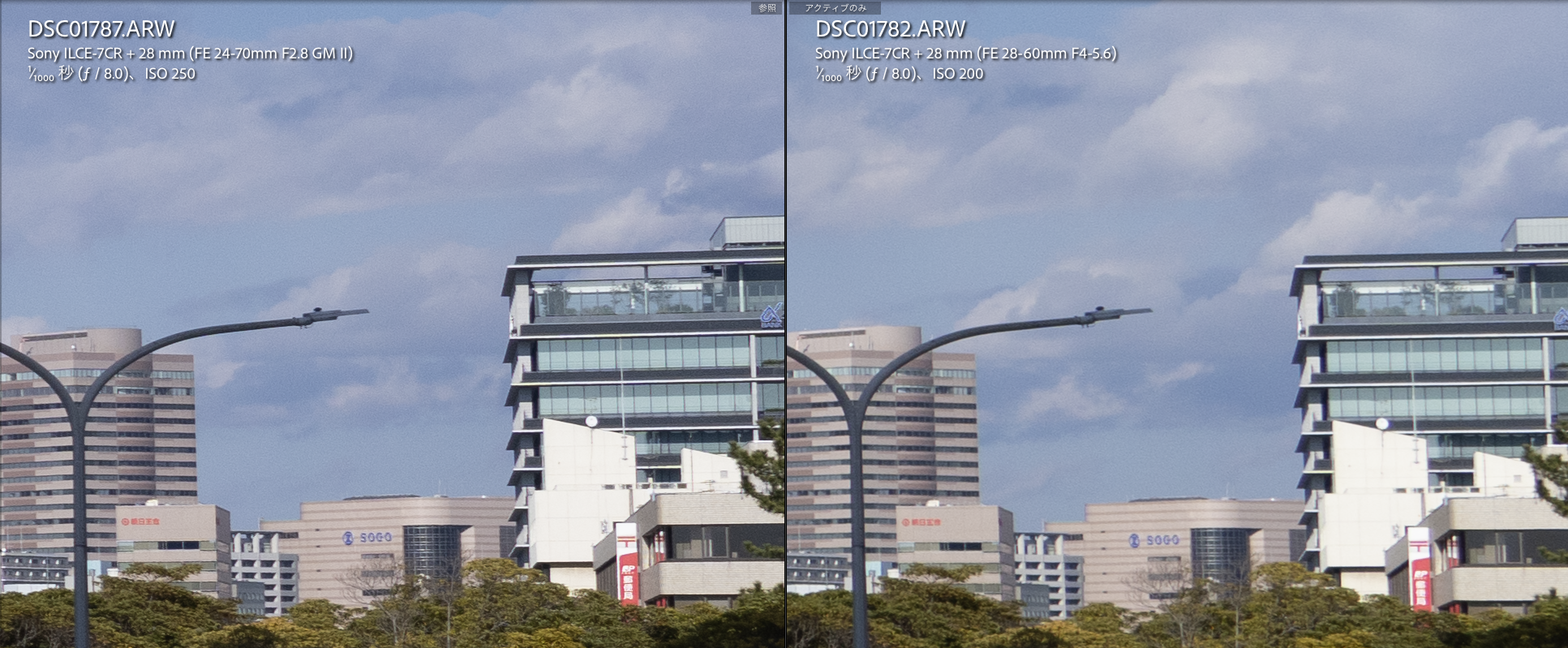

写真比較(風景2)

1回目のテストで低画素機の比較はできたとして、2回目は高画素機だけでテストします。

場所を変えて前後奥行きのあるロケーションで追加検証しました。

まず左上隅の確認。

今回は画角の端まで被写体を収めたので結構差が出ましたね。

28-60mm F4-5.6ではやはり滲みますが、6100万画素の等倍でこの程度ですから画が破綻するという程ではありません。

次に右中央の遠景。

こちらはそんなに差を感じないですね。

24-70mm F2.8 GM2のほうが看板の文字の視認性が若干良いですがほぼ同等。

どちらも緻密に描かれていると思います。

さすがにどんなシチュエーションでも24-70mm F2.8 GM2は優秀。さすが大三元の貫禄ですね。

28-60mm F4-5.6は被写体が四隅に近づくとさすがにアラは出てきますが、絵としての破綻は少ないのでコスト差を考慮するととても優秀なレンズだと関心させられます。

風景写真編まとめ

ということで風景撮影で比較した所感まとめです。

・確かに高周波・四隅についてはグレードによる描写の差はある

・高画素機ではレンズの差は大きく結果に影響しない

・低画素機のほうがレンズの差が結果に影響する

いやぁ、想定内と想定外が入り交じる結果となったのである意味満足です。

予想通りだったのはグレードの差。レンズに差をつけるなら高周波と四隅の解像あたりくらいしかないと検討をつけていたのですが、やはりそこが結果に現れました。

市場価格30万もする24-70 F2.8 GM2はほぼ満点の結果を得られたのも納得の大三元です。

あとα7CRとの比較では28-60mmはかなり健闘していますね。

高画素機に廉価ズームレンズの組み合わせも非常に気になっていたので、興味深い結果が得られたと満足しています。

低画素機のほうがレンズの影響を受ける

そして予想外だったのが低画素機でのレンズ比較。

てっきり高画素機のほうがレンズ差が出てくるものだと思っていましたが、意外にも低画素機のほうがレンズによる差が大きかったことです。

特にモアレ発生の原因が気になるところ。

画素ピッチとレンズ解像度の周波数が干渉しているとかそういう理由なんですかね?光学系の知識がないので謎現象です。

反面、高画素機のほうはどのテストでも両レンズでの差は非常に少ないという結果でした。

もちろん被写体やシチュエーションによってレンズ差が発生するケースがあるとは思いますが、アマチュアの風景撮影で大きな差を確認することはおそらくできないと思います。

F8.0まで絞れば両者ほぼ変わらず

また今回掲載した写真は2枚だけですが、実は他にも2,3ヶ所ロケーションを変えてテストしています。

ただそれらに関しては全くと言って良いほど差が確認できなかったので、比較しやすい写真をピックアップしました。

風景撮影ということでF8.0まで絞ってしまえば両者に大きな差は出てこないということでしょう。

画角の好みはあると思いますが、28-60mm F4-5.6はお気軽な旅スナップにこのレンズは十分仕事をしてくれる良いレンズだと改めて実感できました。

仕事や作品撮影ならともかく、一般庶民の感覚だと30万のレンズはそうそう持ち出したくないですしね…

やはり大三元はプロ向けレンズ

繰り返しになりますが、作品づくりとかでなければ28-60mm F4-5.6でもアマチュア撮影で不足を感じることはほとんどないと思います。

F値が高い、最短撮影距離が長いというスペック上の不利はありますが、風景撮影での撮影結果では24-70mm F2.8 GM2から大きく劣ることはないというのが、28-60mm F4-5.6の自分の評価です。

ただ24-70mm F2.8 GM2は廉価レンズの甘い部分、周辺画質や高周波の解像度などを妥協なく設計されていることも理解しました。

レンズのせいにできない現場ではやはり大三元は必要な機材。24-70mm F2.8 GM IIは撮影者の技量によって評価が分かれるプロの道具だということでしょう。

また、引き続き室内での物撮り比較を掲載予定です。

お暇な方はこちらもお付き合いいただければ幸いです。

最後に、厳密に条件を揃えた訳でもなく全ての組み合わせがそうだ、なんてとても断言できる材料はないのであくまこちらではこういう結論を出したということで。

皆様のカメラ・レンズ選びの参考になればと思います。

コメントを残す