前回から引き続きFE 24-70 f.28 GM2とFE28-60mm F4-5.6との比較検証で、今回は物撮りでの比較になります。

検証前提

きちんと検証するならばチャート的なものを用意するべきなのでしょうが、そこまで本格的な検証は考えてなかったのと実際の物撮りを想定したものにしたかったので、手近にあったものを集めて撮影しました。

撮影環境は背景紙を敷いてLEDライトを3灯。風景撮影と同じく絞り値はF8で比較します。

ちなみに中央に置いたのはピークデザインのバックパックに付いていたタグ。

基本的にここの文字で解像度をチェックします。

SONY α7CR(6100万画素)

まずはα7CRから。

FE24-70mm F2.8 GM II

FE28-60mm F4-5.6

予想はしていましたが屋外撮影でも僅差でしたから、光源が安定した室内撮影だと尚更差はほとんど分からないですね。

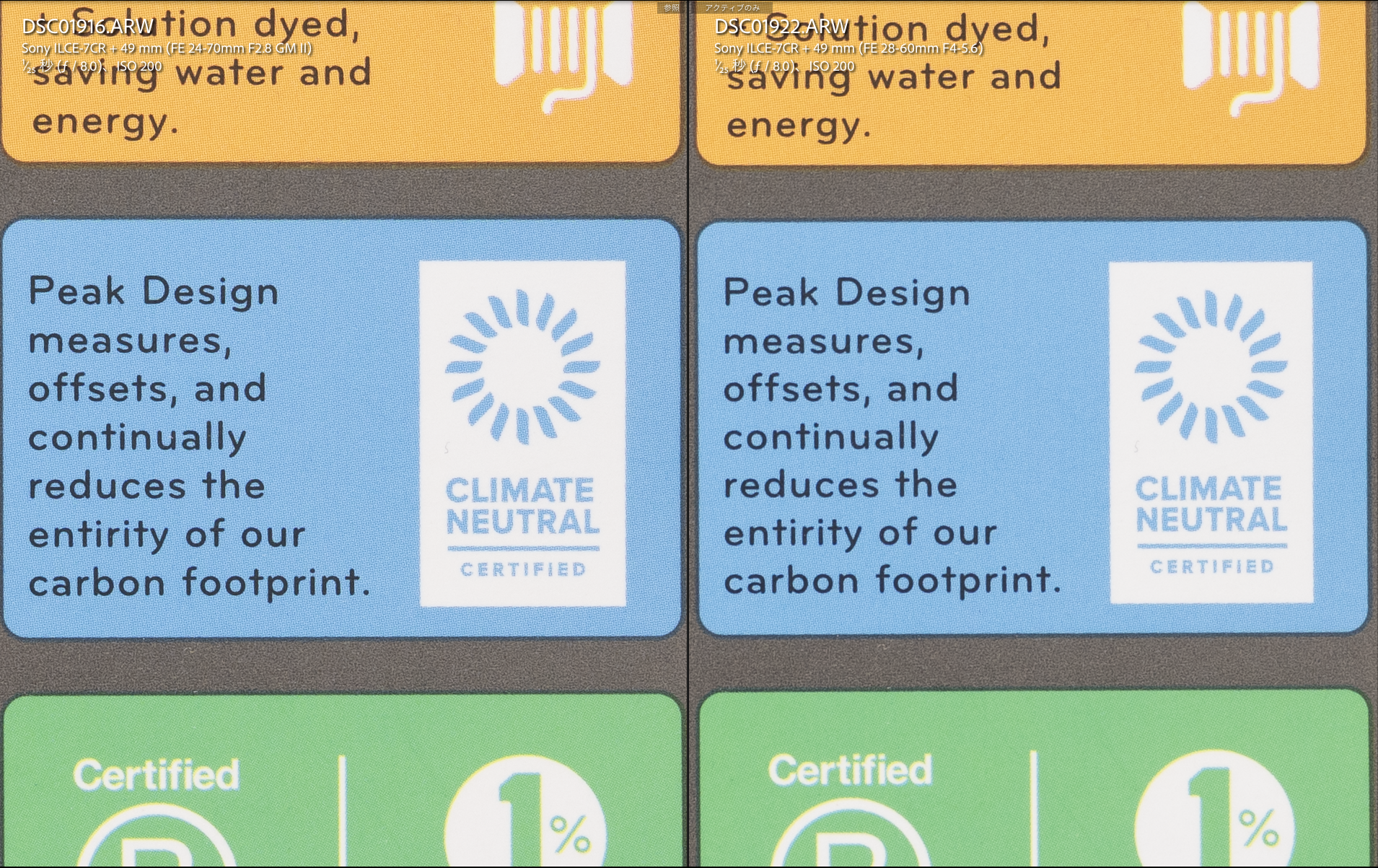

中央のタグを確認してみます。

左がFE24-70mm GM2で右がFE28-60mm。原寸表示すると少し違いが分かります。

FE28-60 F4-5.6でも十分解像しているように見えますが、FE24-70mm F2.8 GM2と比較すると文字の際が若干モヤっとしてますね。

ただ周辺の解像やマテリアルの質感など、それ以外の箇所ではっきり分かるような差異は見つけられなかったです。

SONY ZV-E1(1200万画素)

次にZV-E1での確認です。

FE24-70mm F2.8 GM II

FE28-60mm F4-5.6

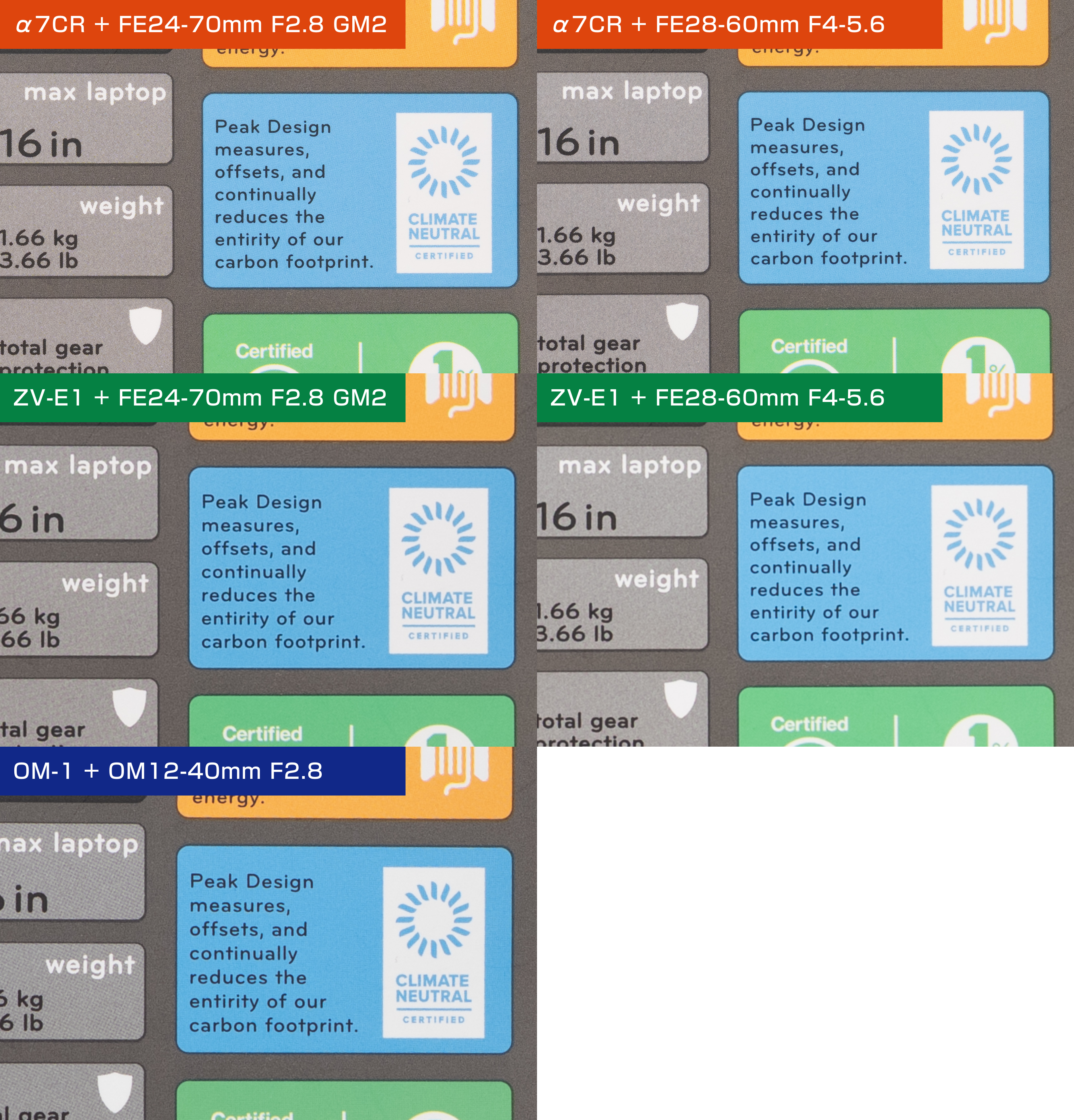

原寸での比較がコチラ。

風景撮影でもそうでしたが、低画素機のほうが若干レンズ差が出ますね。

印刷ドットの粒状感と紙のテクスチャの表現についてFE28-60mmのほうは潰れてしまっていますね。

風景写真の高周波の描き分けと同じく、ここでもレンズの解像度の差が出ているようです。

組み合わせ比較

高画素機・低画素機の組み合わせの比較です。

おまけでOM-1も追加しました。

画像サイズは8000pxに合わせてトリミングしたのでZV-E1とOM-1は拡大しています。

予想はしていましたが、安定した光源下では風景写真ほど差は出ないですね。

ZV-E1と28-60mmの組み合わせでテクスチャのような高周波が均されてしまうというのは確認できましたが、縮小してデバイスで表示する際にどこまで影響が出てくるか…と言われると、2000px程度の縮小で印象に影響するかしないか、という程度じゃないかと思います。

そういう点で言えばOM-1の結果もほとんど変わらないと思います。

実際当ブログの撮影では半分くらいOM-1を使用してますが、少なくとも物撮りの領域においてはフルサイズを差を感じることはほとんどないです。

以上のことからポートレートなど線の細さや階調が要求される現場ならいざ知らず、アマチュアの物撮り程度でのカメラ機材選びはほとんど結果に反映しない、というのが現在の自分の結論です。

レンズ・カメラに投資するならライトや背景紙など、撮影環境に投資したほうが有益でしょう。

FE24-70mm F2.8 GM IIのメリット

「どっち使っても同じじゃん」という結論だけではつまらないので、物撮りにおけるGM2のメリット少し掘り下げてみます。

F2.8のボケ量

まず分かりやすいのはF値の違いによるボケ量。

F2.8でもフルサイズなら結構ボケます。

FE24-70mm F2.8 GM II

FE 24-70mm F2.8 GM2で約60mmのF2.8。

これだけボケれば十分でしょう。

FE28-60mm F4-5.6

F値が倍なのでこんなものですね。

ボケてはいるけどやはりF5.6では足りてません。

あと合焦面のピントが甘い。

FE 24-70mm F2.8 GM2ではF2.8でもシャープですが、FE28-60mm F4-5.6ではF8まで絞らないとクッキリ写らない感じがします。

SIGMA 65mm F2

ちなみにSIGMA 65 mm F2.0の開放はこんな感じ。

1段でも結構変わりますね。

あと開放でもピント面がここまでシャープなのは流石シグマといったところでしょう。

最大撮影倍率が高い

次にスペックで分かるのが最大撮影倍率。

FE28-60mm F4-5.6が0.16倍なのに対してFE 24-70mm F2.8 GM2は0.32倍まで撮れます。

この差は結構違いますね。

FE28-60mmは明るさや解像感より、最大撮影倍率のほうがウィークポイントだと思います。

正直0.16倍だとテーブルフォトには不向きです。

対してFE24-70mm GM2のほうはズーム全域で0.32倍。

もう一声欲しいところではありますが、テーブルフォトには十分使えるレベルでしょう。

本来大きく撮りたいならマクロレンズというのがベストではあるのですが、マクロレンズは100mm前後と長いレンズばかりなのでハンドリングが悪いんですよね…

若干パースがつくとしても近接撮影については50mm前後で寄れる標準ズームのほうが扱いやすいので、自分は大体そっちで済ませてしまいます。

開放付近からシャープ

ボケの話で触れましたが、FE28-60mm F4-5.6はF8.0くらいまで絞らないとピント面が若干甘いですが、FE 24-70mm F2.8 GM2は開放付近からシャープに写ります。

以下がF2.8からF11まで絞りを変えて撮影した比較。

F2.8でも十分シャープなので、よくある「開放からシャープ」と言っても良いかと思います。

ただF2.8だとちょっとだけ甘いので、個人的には1段絞ったF3.5からがベストです。

またα7CRではF11でレイリー限界を超えるようで回折現象から像がブレています。

レイリー限界は画素ピッチにより変わるのでボディの画素数によりますが、今回使用した6100万画素のα7CRならF8まで、1200万画素のZV-E1ならF11までというところでしょう。

レンズ比較まとめ

では今回のレンズ比較のまとめです。

・ライティングが整った環境でF8まで絞る物撮りならどちらも大きく変わらない

・対象をボカしたいならFE 24-70mm F2.8 GM2がベター(明るい単焦点がベスト)

・テーブルフォトが主体ならFE 24-70mm F2.8 GM2が使いやすい

絞る物撮りならどちらでも

まー先にも書きましたが物撮りでレンズ差がでないことはなんとなく分かってました。

ただもう少し色とか素材表現に違いが出るかなと期待してましたが変わりませんでしたね。

デジタル補正された出力なので純粋なレンズ比較ではありませんが、やっぱりFE28-60mm F4-5.6は小型で廉価ながら良くできたレンズだなとという感想につきます。

FE28-60mm F4-5.6はまさにソニーの良心と言っても良いレンズでしょう。

ではFE 24-70mm F2.8 GM2がコスパの悪いぼったくりレンズかと言われれば、当然そんなことはありません。

グレードなり価格なりの仕事をきっちりこなしてくれるレンズだと思います。

これはもう使う側がどこまで求めるか、という選択になります。

その辺、自分としてはちょっと迷うところですね…

正直こんな高価なレンズは不要だと、検証が終わったらすぐ売り払ってしまうと考えていたのですが、いざ使ってみると重箱の隅まできっちり仕事をしてくれるFE 24-70mm F2.8 GM2を手元に残したくなってきました。

やっぱり等倍鑑賞して隅々までチェックしていて粗がでてこないのは気持ち良いんですよね。

あと24mmスタートと最大撮影倍率が高いことで、FE28-60mm F4-5.6のウィークポイントを払拭されるのも捨てがたい点。

でもそれだけなら純正でも20-70mm F4などのGレンズもあるし、サードパーティという選択肢もあるので、あえて大三元を持ち出さなくても良い気もしますよね。

「とりえずキットレンズ」がやはりオススメ

まぁあまりにも価格差が離れているのでオススメも何もないのですが、何事も「良いものを知ってしまうと戻れなくなる」ということで、当ブログではFE28-60mm F4-5.6をオススメしておきます(笑

少なくとも今回テストした風景・物撮りの領域については、FE 24-70mm F2.8 GM2との比較でも9割くらいカバーできる銘レンズだと思うのでレンズキットがあればそちらを、なければ3万前後の中古を「とりあえず」と買っておいても後悔はないと思います。

もちろんお金持ちで多少の重量を気にしない、25万のレンズをガンガンぶつけても惜しくない、という方にはFE 24-70mm F2.8 GM2がオススメです!

隙のないオールラウンダーなレンズなのは間違いないので、いきなりゴールテープを切ってしまう財力と体力があるならばそちらでも。

自分のような「FE28-60mm F4-5.6で十分満足してるんだけど、お高いレンズはどれだけ良いのだろうか?」と考えている方には「キットレンズで大丈夫!」と伝えたいです。

高いレンズの買い替え・買い増しは用途に不満が出てきたらで良いと思います。

愉しいレンズ選び

分不相応ながら気になって今回大三元レンズを手にしてみました。

初めて高画素機を導入したときもそうでしたが、やはりどんな機材も使ってみて得られる知見は多いものですね。

サンプル画像やMTF曲線である程度分かるという方もいるのかも知れませんが、自分のようなアマチュアは実際に体験して腑に落としていく作業が合っているようです。

この記事が自分のようなレンズ選びに悩める方々の参考になれば幸いです。

コメントを残す